De nombreuses marques choisissent d’externaliser une partie ou la totalité de la fabrication de leurs produits : formulation, production, conditionnement, étiquetage…

Lorsqu’elle est mise en place, la sous-traitance offre de la flexibilité, mais elle soulève aussi des questions réglementaires précises. Car déléguer une tâche ne signifie pas se libérer de toute responsabilité. En cas de non-conformité ou de problème de sécurité, c’est le responsable de la mise sur le marché qui sera tenu pour responsable, quelle que soit l’organisation choisie.

Dans ce contexte, il est essentiel de bien comprendre les obligations légales encadrant la sous-traitance cosmétique, de clarifier les responsabilités de chaque partie, et de formaliser les engagements dans un contrat solide.

Cadre réglementaire applicable à la sous-traitance cosmétique

Dans l’Union européenne, la fabrication de produits cosmétiques, qu’elle soit réalisée en interne ou par un prestataire extérieur, est encadrée par le Règlement (CE) n°1223/2009. Ce texte constitue le socle de la réglementation cosmétique européenne, et s’applique aux cas de sous-traitance/fabrication à façon, ou encore de production en marque blanche.

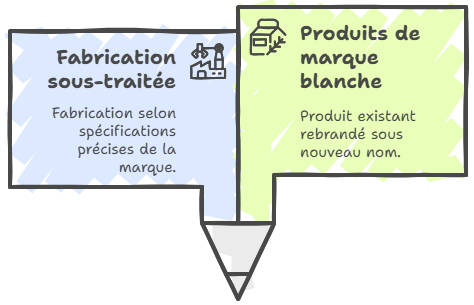

Sous-traitance, fabrication à façon et marque blanche : quelles différences ?

Il existe plusieurs formes d’externalisation dans l’industrie cosmétique, qui ne sont pas toutes équivalentes sur le plan réglementaire :

La sous-traitance (ou fabrication à façon)

Il s’agit de faire appel à un tiers (laboratoire ou usine) pour fabriquer un produit selon un cahier des charges précis, défini par la marque. La formule peut être fournie par le donneur d’ordre ou développée sur mesure.

La marque blanche

Il s’agit d’un produit déjà développé, formulé et fabriqué par un fabricant, que d’autres entreprises peuvent commercialiser sous leur propre nom. Souvent, seule l’étiquette ou l’emballage est modifié.

Le responsable de la mise sur le marché : pilier central du dispositif réglementaire

Au cœur de la réglementation cosmétique européenne, figure une notion clé : celle de la personne responsable. Il s’agit de la personne physique ou morale qui commercialise un produit cosmétique sous son nom ou sa propre marque, dans l’Union européenne.

Ce rôle peut être endossé par :

- une marque de cosmétique, qu’elle fabrique ses produits ou qu’elle les fasse fabriquer par un tiers

- un distributeur, dans certains cas (par exemple, s’il modifie un produit ou change la langue de l’étiquetage)

- ou un fabricant, s’il vend directement ses produits sous son propre nom

La réglementation ne fait aucune distinction entre un produit fabriqué en interne ou un produit réalisé par un sous-traitant. Dans tous les cas, c’est la personne responsable qui porte l’entière responsabilité de la conformité du produit aux exigences du Règlement (CE) n°1223/2009. Cela comprend notamment :

- la sécurité du produit pour la santé humaine

- la conformité des étiquetages et allégations

- la mise à disposition du DIP (Dossier d’Information Produit)

- la notification sur le portail CPNP

- et la traçabilité du produit tout au long de sa fabrication

Le recours à un prestataire externe (formulateur, fabricant, conditionneur…) ne délègue pas cette responsabilité. Même dans le cas d’une marque blanche, où la formule est fournie « clé en main » par le fabricant, la personne qui commercialise le produit sous son propre nom est légalement responsable en tant que personne responsable.

Il existe des exceptions : dans certains cas, une autre entreprise — le fabricant ou un tiers — peut endosser le rôle de la personne responsable. Dans ce cas, les deux adresses (celle de la marque et celle de la personne responsable) figurent sur l’étiquette, avec une mise en forme spécifique : les coordonnées de la personne responsable doivent être soulignées

C’est pourquoi il est important de bien identifier ce rôle dès le départ, de s’assurer que toutes les informations et documents nécessaires sont disponibles, et de formaliser les relations entre les parties via un contrat clair.

Le contrat de sous-traitance cosmétique : un outil clé

Dans le cadre d’une collaboration avec un prestataire, le contrat de sous-traitance cosmétique est bien plus qu’un simple document administratif. Il s’agit d’un véritable pilier de la conformité réglementaire, et d’un outil essentiel pour sécuriser la relation entre le donneur d’ordre et le sous-traitant.

Un contrat clair, formalisé, signé par les deux parties et régulièrement mis à jour permet non seulement de prévenir les litiges, mais aussi de démontrer aux autorités, en cas de contrôle, que la chaîne de fabrication est maîtrisée.

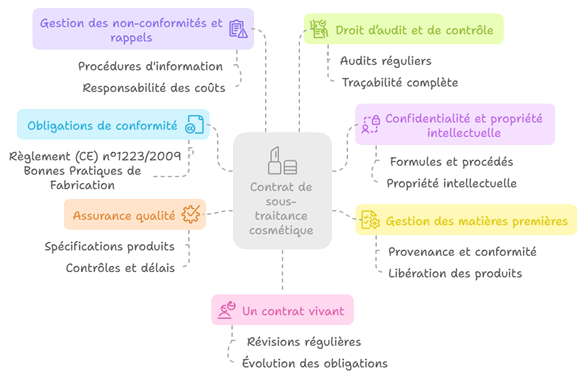

Clauses essentielles à intégrer

Certaines clauses doivent impérativement figurer dans un contrat de sous-traitance cosmétique, quel que soit le niveau d’externalisation (fabrication, conditionnement, stockage, etc.) :

Obligations de conformité

Le contrat doit stipuler que le sous-traitant s’engage à respecter l’ensemble des exigences réglementaires applicables, notamment celles du Règlement (CE) n°1223/2009. Cela inclut l’application des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), la traçabilité, et la transmission des documents nécessaires à la constitution du Dossier d’Information Produit (DIP).

Confidentialité et propriété intellectuelle

Il est essentiel de protéger les formules, procédés et données techniques partagées dans le cadre du projet. Une clause de confidentialité protège les intérêts des deux parties, et la clause de propriété intellectuelle définit à qui appartiennent les formules, les noms, les designs ou tout élément développé.

Gestion des matières premières et libération des produits

Une clause spécifique doit encadrer la gestion des matières premières : leur provenance, leur conformité, leur stockage et leur validation avant fabrication. Il est également essentiel de définir qui est responsable de la libération des produits finis. Cette étape critique doit être clairement attribuée : est-ce le sous-traitant ou le donneur d’ordre qui effectue la libération finale avant commercialisation ?

Assurance qualité

Le contrat doit définir les engagements du sous-traitant en matière de qualité, y compris les spécifications produites, les contrôles à effectuer, les délais de production et les critères d’acceptation. Des annexes techniques peuvent y être rattachées (plans qualité, fiches techniques, etc.).

Gestion des non-conformités et rappels

Il est indispensable d’anticiper les procédures à suivre en cas de non-conformité ou de rappel produit. Qui informe qui ? Sous quels délais ? Qui prend en charge les coûts ? Le contrat doit inclure une clause spécifique sur ces points pour éviter toute ambiguïté.

Droit d’audit et de contrôle

Le donneur d’ordre doit pouvoir exercer un droit d’audit sur les installations de son sous-traitant. Cela permet de vérifier le respect des procédures qualité, d’assurer une traçabilité complète et de répondre aux attentes des autorités en cas d’inspection.

Un contrat vivant

Un contrat de sous-traitance ne doit pas être figé dans le temps. Il doit évoluer en fonction des produits, des obligations réglementaires, ou encore des résultats d’audits. Il est recommandé de le réviser régulièrement, notamment lors de changements majeurs (nouvelle gamme, évolution des formules, mise en conformité BPF…).

Bonnes pratiques de fabrication (BPF) et sous-traitance cosmétique

Dans le secteur cosmétique, les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont un socle fondamental pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité des produits mis sur le marché. Elles sont obligatoires pour tous les acteurs impliqués dans la fabrication cosmétique au sein de l’Union européenne, et s’appliquent aussi bien au sous-traitant qu’au donneur d’ordre.

Le rôle des BPF dans la maîtrise de la fabrication externalisée

Les BPF cosmétiques, définies par la norme ISO 22716, ne se limitent pas à l’environnement de production. Elles couvrent l’ensemble du système qualité, depuis la gestion des matières premières jusqu’à la traçabilité des lots, en passant par les responsabilités en matière de documentation, de réclamations ou de rappels. Lorsque la fabrication est sous-traitée, le respect des BPF reste une obligation partagée :

- Le sous-traitant est responsable de l’application des BPF dans ses propres locaux, pour toutes les étapes qu’il prend en charge (fabrication, conditionnement, contrôle, etc.).

- Le donneur d’ordre, lui, doit s’assurer que les BPF sont bien respectées chez son prestataire, mais il a aussi des chapitres spécifiques à appliquer dans la norme ISO 22716 : notamment ceux relatifs à la sélection et l’évaluation des sous-traitants, à la gestion des rappels, à la cosmétovigilance.

Autrement dit, même si le produit n’est pas fabriqué en interne, l’entreprise qui le met sur le marché doit mettre en place des procédures documentées, adaptées et conformes aux BPF. Ce travail se fait en amont (choix du prestataire, qualification) mais aussi tout au long de la collaboration (audits, suivi des non-conformités, reporting…).

Évaluer et auditer ses prestataires : une démarche indispensable

La conformité d’un produit cosmétique repose en grande partie sur la maîtrise de la sous-traitance. Pour cela, il ne suffit pas de choisir un prestataire de confiance : il faut être en mesure de démontrer, documents à l’appui, que le sous-traitant respecte les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et les exigences réglementaires en vigueur.

Deux démarches complémentaires doivent être mises en place :

L’évaluation du sous-traitant

L’évaluation intervient généralement avant le démarrage de la collaboration, et consiste à vérifier si le prestataire est en capacité de répondre aux exigences qualité, réglementaires et opérationnelles. Elle peut inclure :

- une analyse documentaire (certifications, procédures qualité, expérience…)

- un questionnaire d’évaluation

- des échanges techniques et qualité formalisés

L’objectif est de qualifier le prestataire avant la signature du contrat et de poser les bases d’une relation encadrée.

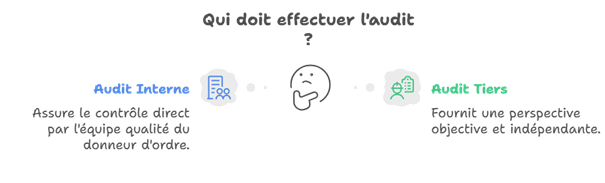

L’audit du sous-traitant

L’audit est un contrôle structuré et périodique qui permet de s’assurer, dans le temps, que le sous-traitant applique bien les BPF et respecte les engagements contractuels. Il peut être réalisé :

- en interne, par l’équipe qualité du donneur d’ordre

- ou confié à un auditeur tiers indépendant

L’audit donne lieu à un rapport formel, qui recense les points de conformité, les écarts éventuels, les actions correctives à mettre en œuvre, et les délais de mise en conformité.

Cette démarche de contrôle continu est essentielle pour démontrer que la relation de sous-traitance est maîtrisée, conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication cosmétiques et aux exigences du Règlement (CE) n°1223/2009.

En cas de fabrication hors UE : vigilance renforcée

Le recours à un sous-traitant situé en dehors de l’Union européenne n’exonère en rien des exigences réglementaires. Au contraire, cela impose une vigilance encore plus grande :

- vérification des certifications BPF du site (ISO 22716, audits clients, etc.)

- clauses contractuelles précises sur la conformité européenne

- contrôles documentés et, si possible, audits sur site ou à distance

- conservation des preuves dans le Dossier d’Information Produit

Même si les BPF ne sont pas légalement obligatoires dans certains pays tiers, elles restent exigées pour tout produit mis sur le marché européen. Il appartient donc au donneur d’ordre de s’assurer que son sous-traitant respecte les standards attendus.

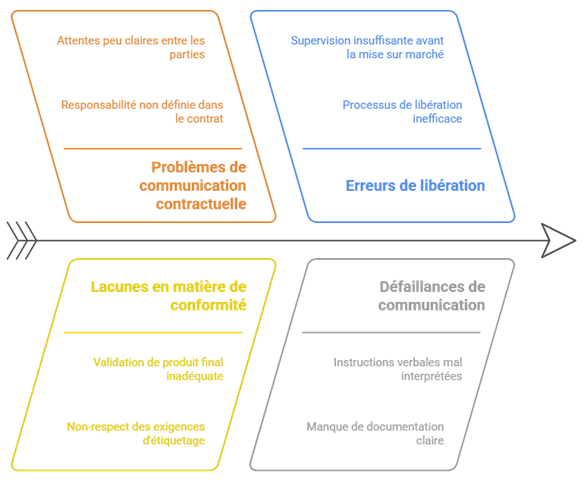

Études de cas ou erreurs fréquentes

Mal encadrée, la sous-traitance cosmétique peut devenir une source de non-conformités, de litiges et de pertes financières. Dans la pratique, plusieurs erreurs reviennent régulièrement, notamment lorsqu’il manque un contrat formalisé ou que les responsabilités ne sont pas clairement réparties entre les parties. Voici quelques exemples anonymisés de situations rencontrées, et leurs conséquences possibles.

Cas n°1 : un contrat trop vague ou inexistant

Contexte : Une marque confie la fabrication d’une gamme de soins visage à un laboratoire sous-traitant, sans contrat formel, sur la base d’échanges de mails. Aucune clause écrite ne précise la répartition des responsabilités en cas de défaut qualité.

Problème : Lors d’un contrôle en pharmacie, des défauts de stabilité sont signalés. L’ANSM demande le retrait des lots concernés. Ni la marque ni le sous-traitant n’assument pleinement les coûts du rappel.

Conséquences :

- Retrait du marché des produits concernés

- Litige entre les deux parties pour la prise en charge des frais

- Perte de confiance des clients et atteinte à l’image de la marque

Cas n°2 : libération du produit non clarifiée

Contexte : Une entreprise fait appel à un fabricant à façon pour produire ses shampooings. Le contrat ne mentionne pas clairement qui est responsable de la libération des lots avant commercialisation.

Problème : Un lot contenant une erreur d’étiquetage (mention allergène manquante) est mis sur le marché. L’autorité de contrôle considère que la marque, en tant que responsable de la mise sur le marché, aurait dû valider le produit final avant distribution.

Conséquences :

- Retrait du lot concerné

- Obligation de mise en conformité

Amende administrative

Cas n°3 : sous-traitant non évalué ni audité

Contexte : Une start-up lance une gamme de cosmétiques en s’appuyant sur un fabricant situé hors Union européenne, sans audit préalable ni preuve de conformité BPF.

Problème : Le produit présente des variations d’odeur et de texture d’un lot à l’autre. Après signalement de plusieurs réclamations consommateurs, une enquête révèle une mauvaise maîtrise du process chez le fabricant.

Conséquences :

- Non-conformités multiples et ruptures de stock,

- Coût des rappels et refabrications à la charge de la marque,

- Perte de crédibilité auprès des distributeurs et revendeurs,

- Risques accrus en cas de contrôle douanier ou réglementaire.

Sous-traiter en cosmétique, c’est gagner en souplesse, mais ce n’est jamais sans responsabilité. Que l’on travaille en fabrication à façon ou en marque blanche, le responsable de la mise sur le marché reste pleinement engagé vis-à-vis de la conformité du produit.

Un contrat clair, un contrôle régulier des BPF, une bonne gestion des responsabilités (libération, traçabilité, rappels) et une évaluation rigoureuse des prestataires sont indispensables pour sécuriser sa chaîne de fabrication.

Encadrer, vérifier, tracer : trois réflexes clés pour éviter les erreurs… et protéger sa marque.